第9章 〜番外編〜実は読書が好きな2人が好きな本について語ります✨

皆さん、こんにちは!山ガールになりたい女子・齋藤です。

今回は「番外編」として、登山だけではなく実は読書好きな私齋藤と、登山ガイドの鷲尾さんがお互いの好きな本について熱く語ります!

趣味の座談会で静かに燃えるお互いの「読書愛」の炎・・・。

あらためて自己紹介

登山ガイドの鷲尾です。

実は大学では日本文学科でした。

好きな作家は池澤夏樹です。

山ガールになりたい女子・齋藤です。

マンガ、エッセイ、コラム、小説、幅広く読みます。

好きな作家は寺山修二です。

熱すぎる!?2人の読書熱!!

*齋藤…前置きで恐縮ですが、今回は登山は関係ありません。。

私と鷲尾さんの共通の趣味が実は『読書』ということで、今回は好きな本や作家さんについて語りたいと思います。

*鷲尾…登山中の会話で時々話していたんですよね。

色々話していたら、会話が盛り上がったので、今回思いっきり語ってみましょう!という。

*齋藤…私の持ち込み企画です。

完全に趣味の座談会ですね(^^;

では、早速まいりましょう!

鷲尾さん自宅の本棚

お互いにとっての「読書」とは?

*齋藤…今はネットで本を購入出来、タブレットやスマホでどこでも本を読める時代になりましたが、私は書店や図書館に足を運んで、実際に本を手に取り、ページをめくり、「これもいいな」、「こんな作品もあるのか」と発見する時間がとても好きです。

趣味は、ズバリ「立ち読み」です。

書店を訪れる際は様々なジャンルのコーナーに行って、本棚を隅々まで物色します。

タイトルで惹かれる物、表紙のデザインで惹かれる物を手にとってパラパラとページをめくる・・・

本当に気に入った本しか買わないのですが、一度買った本は何度も読み返したりして、何年もとっておきますね。

コレクションみたいなかんじです。

本の項(ページ)をめくる行為と、本の紙の匂いを嗅ぐのが好きという。笑

古い紙独特の匂いって素敵ですよね・・・

*鷲尾…それは私も同感ですね。読書と同じくらい、音楽も好きなんですが…。

やっぱりCDはレコード店に行って買いたい派です。

最近は簡単にスマホやiPodに好きな曲だけダウンロードできる時代ですが、そして自分も結局は電車の中でiPodで聴く機会がほとんどなのですが、それでもCDの実物をレコード店で購入したい。

好きなアーティストが思わぬ新譜を出していたり、様々なジャンルのコーナーをうろついていると思わぬ掘り出し物が見つかったり、自宅でダウンロードするだけでは味わえない体験が楽しみです。

CDがずらっと棚に並んでいると、ワクワクします♪

それに…最近はアルバム単位でなく曲単位で試聴してダウンロードできるじゃないですか?

あれって、すごく安易でアーティストに対して失礼だと思うんです。

アルバムを創る時って、きっとそのアーティストは曲調やテーマに応じて、起承転結を考えてこだわり抜いて曲順を決めているんだと思うんですよ。

これって、本のストーリー構成と相通じるものがありますよね。

それを無視して「つまみ食い」はどうかと。なので、CDを購入して少なくとも1回は、冒頭から最後まで、曲順どおりに通して聴くようにしています。

アルバムジャケットを手にとって、それぞれの曲を演奏しているミュージシャンの名前を確認したり、アーティストが各曲への想いを語るライナーノーツを読むのも、CD実物を購入するならではの楽しみです。

鷲尾さん自宅のCD棚

おっと!読書の話でしたね。

私は、そんなにハイペースに新刊を購入する派ではありません。

むしろ、お気に入りの作品をローテーションで、何度でも再読します。

展開や結末がわかっていても、読む度に新しい発見があったり、文章の表現や構成に唸らせられたり、それくらいの筆力がある作家さんが好きですね。

好きな作家、作品について

*齋藤…私は雑食なので幅広く読みますが、ざっと・・・

・ポケットに名言を(寺山修二)

・毛皮のマリー(寺山修二)

・不道徳的教育講座(三島由紀夫)

・猿ヶ島(太宰治)

・草之丞の話(江国香織)

文章というか、その作品の中の表現だったり言葉遣いが好きですね。

現代作家より、古典作家の作品の中に散りばめられた言葉の中から好きな表現を見つけて、繰り返し読むのが好きです。

冒頭にも書きましたが、寺山修二は好きな作家さんの一人です。

大学時代に「カラマーゾフの兄弟」が流行し、私も挑戦しましたが、あっという間に挫折しました。笑

ただ、寺山修二の「ポケットに名言を」の中に、ドストエフスキーの作品中の名言が数多く出てくるのですが、未だに何度も読み返しますね。

ドストエフスキーの作品はいつか読破してみたいのですが・・・ロシア文学はなかなか難しいですね。

人物相関図が頭でイメージ出来ない。

*鷲尾…古典からエッセイまで、幅広いですね!

私も雑食ですが、ざっと・・・

・中国行きのスロウボート(村上春樹)

・千年旅人(辻仁成)

・白河夜船(吉本ばなな)

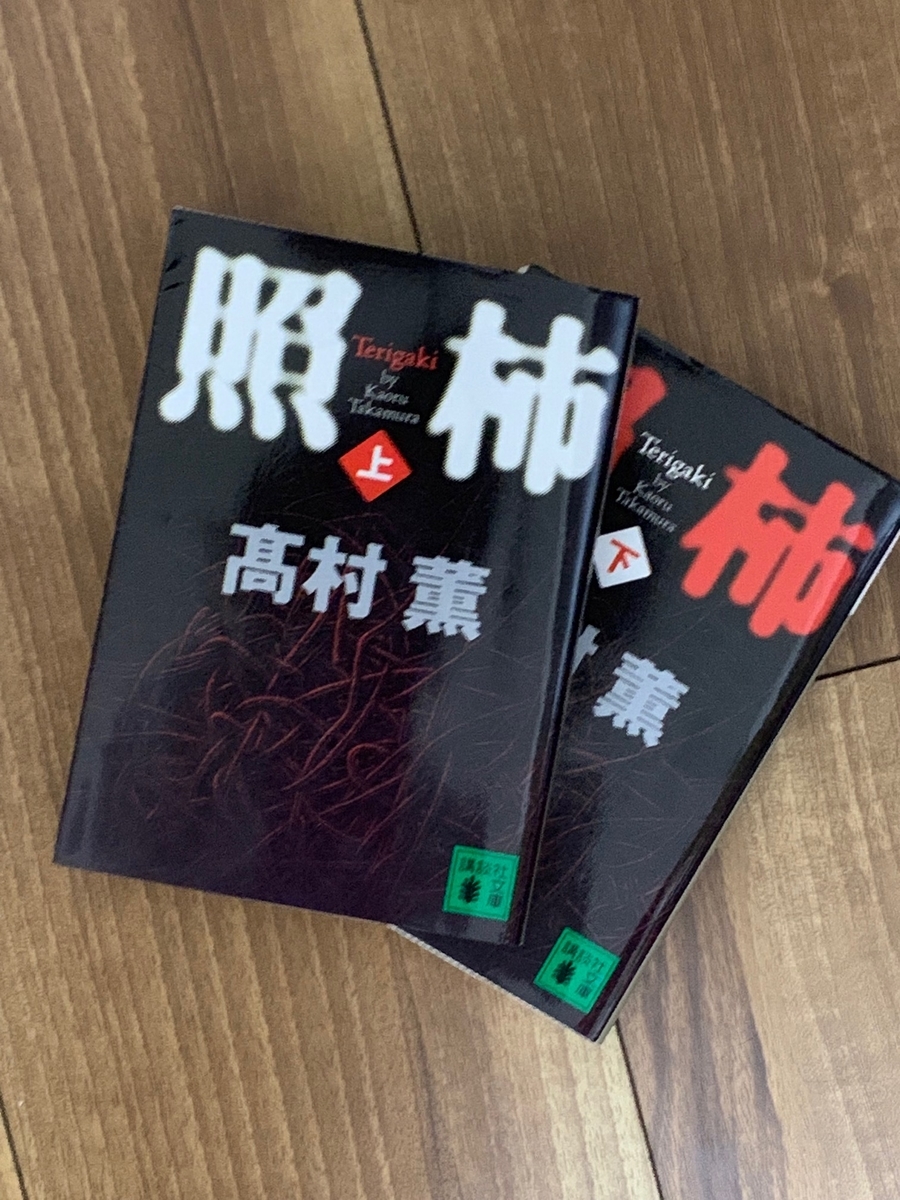

・リヴィエラを撃て(髙村薫)

・午後の曳航(三島由紀夫)

・濹東綺譚(永井荷風)

それぞれの作家さんの他の作品も好きですが、敢えて代表作を外したものもあります。

作家さんによって異なりますが、やはりそれぞれの語り口調(文体)そのものが自分の好みに合う人なので、同じ作家さんでこれ以外の10選も挙げられますよ。

共通点は・・・強いて言えば、情景が目に浮かぶ文体、易しくて読みやすいけれども深くて味わいのある文体、ですかね。

髙村薫さん以外にも、大沢在昌さん、横山秀夫さん、石田衣良さんなどの、どちらかというと「ミステリー」にカテゴライズされる作家さんも好きです。

皆さんベストセラー作家ですが、「読ませる」「物語に引き込む」文章力はさすがだと思います。

*齋藤…「情景が目に浮かぶ文体」は私もかなり大事にしています。

地頭が悪いので、人よりも文章の読解に時間がかかるんですよね・・・

なので、如何に自分の中にスーッと入って来る文章か、物語に自然に引き込まれるかは大切です。

私は昔から「さくらももこ」さんのイラストと文章が好きで、今でもエッセイを読み返すのですが、ある旅行記のイラストや食べ物の表現、2次元から広がる3次元への想像に、食欲が駆り立てられたり、まるでその旅先の温度感や空気感まで伝わって来るような表現で、はっきりと脳裏に残っています。

五感を刺激する表現って好きですね。

五感を刺激する表現

*鷲尾…挿絵などがあれば別ですが、基本的には文字情報しかなくて想像を膨らませないといけない領域が広いのが、かえって読書の楽しみですよね。

視覚を刺激する文体

吉本ばななさんはあらゆる点で優れた文体ですが、私は視覚的な情景描写に惹かれます。

物語に描かれた舞台の風景がありありと浮かんでくる表現はもちろんなのですが、登場人物達が夢や妄想で体験する不思議な世界の情景までも想像できると言う面で、視覚を刺激する文体ですよね。

聴覚を刺激する文体

村上春樹さんは作家デビュー前にジャズ喫茶を経営されていたこともあり、ジャズのレコードコレクションを元にエッセイを執筆したり、作品にクラシックの曲が採り上げられると、その作曲家や曲が脚光を浴びたりと、音楽業界にも影響力のある人です。

こうした実在の曲も勿論ですが、「海辺のカフカ」に出てくる2つの不思議なコード(=和音)や、「スプートニクの恋人」に出てくる不思議な祭りの音楽など、架空の音楽でありながら想像を掻き立てる細密な描写で聴覚に訴えてくるものが好きですね。

味覚を刺激する文体

これまた村上春樹さんですかね。主人公が様々なものを食べるシーンがあらゆる作品に出てきますが、どれも美味しそうで味覚を刺激しますよね。

そして、ひとりで食べていても誰かと食べていても、独り言(想像)や会話が必ずと言っていいほど併行して描写されていて、「食べる」行為の立ち位置が確立されている。

食べるだけでなく主人公自身が料理を作るシーンもよく出てきますが、定番のレシピどおりでなく、ちょっとひと工夫している様子が、これまた楽しい。

「ダンス・ダンス・ダンス」に出てくる、はんぺんをワサビ漬で和えたおつまみは、自分でもたまに作りますよ。

嗅覚を刺激する文体

池澤夏樹さんは、ご自身が沖縄に移住されたりした事もあって、南太平洋の島々を舞台とした作品が数多くあります。

自分自身はこうした地域を旅した経験はなく、海よりも山が好きな人間なのですが・・・。

そんな私であっても、南国の温かくもったりとした潮風や、マアやタロイモなどの料理の匂い、果物の香りまで、何かしら物語の中の空気を自分の肺いっぱいに吸い込んだ気分に浸れます。

触覚を刺激する文体

髙村薫さんはまるで映像を見ているような緻密な描写が特徴ですが、私は触覚や肌の感覚に共感する部分が多くあります。

「照柿」で描かれる、真夏の大阪の街や福生の製鉄工場の熱処理棟の描写は、読んでいるだけで息苦しいくらいの暑さを覚えます。

スパイ小説や警察小説では、登場人物が撃たれて銃創を負ったり目隠しをされて誘拐監禁される場面も登場するのですが、これまた自分がその立場に置かれたような痛みや怖さを感じますね。

*齋藤…さすが!私とは読んでる本の数が違います。

例に挙げる作品が無数に出てくる、作者の背景に至るまで詳しいところは、さすが文学部出身です。

鷲尾さんは、私が読んだ事の無い作品も多数紹介して下さっていますが、読むと納得というか、フィジカルで感じる表現に強く共感する部分は、お互いに感性が似ているのでしょうね。

*鷲尾…そうですね。

だから齋藤さんも、山へ行くと五感全開でアドレナリンMAXになるじゃないですか。

低山で危険な場所は少ないですが、ある意味で「クライマーズ・ハイ」みたいな。

*齋藤…そういえば、鷲尾さんは「クライマーズ・ハイ」も読んだ、って言ってたよね。

山に関する小説でお気に入りがあれば教えて下さい^^

ようやく山の話が出てきました・・・

*鷲尾…横山秀夫さんの「クライマーズ・ハイ」はロッククライミングの聖地・谷川岳一ノ倉沢と日航ジャンボ機墜落事故の現場・御巣鷹山のふたつの『死の山』がうねるように絡み合いながら、事故の取材に奔走する新聞記者たちの人間模様が見事に描かれています。

冒頭とラストシーンは、事故から十数年を経て年老いた主人公が、いよいよ一ノ倉沢に登攀するのですが、いったん読み始めると最後まで止まらない勢いで読んでしまいますよ。

*齋藤…確か、映画にもなりましたよね。

*鷲尾…齋藤さんの好きなシブい役者さんがいっぱい出てきますよ!

主演は堤真一さんですが、堺雅人さんとか、遠藤憲一さんとか、田口トモロヲさんとか、みんなカッコ良かったなあ・・・。

*齋藤…そうそう!私は映画から作品名を知ったので、そちらの印象の方が強いです。

*鷲尾…髙村薫さんの直木賞受賞作「マークスの山」は、南アルプスの北岳が舞台です。ここで起こった事件の真相が、最後のクライマックスで一気に明らかになるくだりは、早く次のページをめくりたい興奮状態を体感できますよ!

警察小説として、組織の壁の中で闘う複雑な人間模様を描いた社会派小説として、髙村薫さんの出世作であり代表作と言える素晴らしい作品です。

白峰三山や鳳凰三山を縦走した事のある人なら、より舞台となる南アルプスの情景が思い浮かんで楽しめるのではないでしょうか。

*齋藤…何か、怖くて難しそうだね・・・。

*鷲尾…そんな人には、わたしの好きな作品でもご紹介した、池澤夏樹さんの「すばらしい新世界」をぜひおすすめしたいですね。

舞台となるヒマラヤ山麓の小国は架空のものですが、ネパール・チベットのヒマラヤ山間部の暮らしが活き活きと描かれています。

電気も水道もない僻地の寒村に、日本人技術者が風車を建てて発電と灌漑を試みるストーリーなのですが、真の意味での「エコロジー」や「人間らしい生き方と文明社会」についても深く考えさせられる、深~い内容が含まれています。

文庫本で700頁以上ある大作ですが、気負わずに読んでみて下さい^^

*齋藤…ロシア文学よりは、挑戦しやすいかな・・・。

*鷲尾…ですね・・・。

他にも、深田久弥さんの名著「日本百名山」をはじめ実際にその山に登ってみての随想や、伝説的なクライマーたちの自伝や伝記もオススメですが、今日はどちらかと言うとフィクションやエッセイが話題の中心なので、また別の機会にご紹介しましょう。

やっぱり、山に行きたくなってきた・・・

*齋藤…書を捨てよ、山へ出よう♪

山で五感を更に研ぎ澄ませば、私の読書の読解力も上がるかもしれない!

*鷲尾…書は捨てなくても良いですが、そろそろまた登山へ出かけましょうか^^

*齋藤…えいえいおー!いつでも準備OK!

こうして、我々は次なる山へ向かったのであります…。

*私たちの登山記はこちら✨

第8章 いよいよ山デビュー間近!登山計画を立てよう🌟

皆さん、こんにちは!山ガールになりたい女子・齋藤です。

いよいよ私の山デビュー、奥多摩・御岳山への登山が近づいて来ました。

けれども登山に行く前の準備って、どうしたら良いの?さっぱりわかりません。

またしても、登山ガイドの鷲尾さんを呼び出してみました。

*鷲尾…こんにちは!もうすぐ登山本番ですね。準備は順調ですか?

*齋藤…準備といっても、何をやったら良いかわからないんだよね。

*鷲尾…そうでしたね、失礼しました…。安全な登山の成否は、事前の計画と準備で7~8割決まるとも言われていますので、今日はざっとおさらいしてみましょう。

装備・携行品の確認

*鷲尾…まずは服装・装備についてですね。この前、ショップでお買い物もしましたし、ある程度は揃ってきましたかね?

*齋藤…うん!がんばって色々買い揃えたよ!

*鷲尾…いちおう、こんなリストを使って確認してみましょう。

www.yamakei-online.com(出典:YAMAKEI ONLINE はじめての登山)

*齋藤…ふむふむ、けっこう揃ってるよ!

*鷲尾…えらい!あとは前日にこのリストを見ながら、忘れ物のないように準備してくださいね。

*齋藤…遠足の前の日みたいにワクワクしてきた!

スケジュールを立てよう

*鷲尾…では次に、当日のおおまかなタイムテーブルを考えてみましょう。

*齋藤…地図に歩く時間とか書いてあるから、大丈夫じゃない?

*鷲尾…いえいえ、山に行く前からのスケジュールが必要です。今回の御岳山の場合、最寄駅はJR青梅線の御嶽駅ですが、週末でも1時間に2~4本程度しか電車が停まりません。

*鷲尾…そこからケーブルカー乗り場までも、バスに乗り継ぐ必要があります。このバスも1時間に1〜2本しかありません。

*鷲尾…そして最後のケーブルカー、これもいちばん多い時間帯で15分おきの運行です。

*齋藤…ちゃんと調べないと、すごい待ち時間が増えそうだね。

*鷲尾…今は乗換え案内のWEBサイトなども充実していますから、しっかり調べていきましょうね。それから登山中のスケジュールですが、たいていの登山地図に書いてあるコースタイムは、ただ歩くだけの時間です。

*齋藤…え~!せっかくだからお花とか見たいし、神社でお参りもしたいし、お土産やさんや食事処にも行きたいよ!

*鷲尾…ですよね。なので、登山全体の時間はコースタイムの最低でも3割増くらいの時間を見ておくか、あらかじめ目的の場所での滞在時間をしっかり組み込んで、予定を立てておきましょう。で、こんな感じに当日のタイムテーブルを作ってみました。

*齋藤…ずいぶんアナログだね…。でも、わかりやすいかも!

*鷲尾…もちろん登山中には予定外の出来事もあるので、特に交通機関の時刻は前後の便も調べておくと良いですよ。

*齋藤…何か地道な作業だけど、やっておいた方が良さそうだね。

*鷲尾…はい、漫然と出かけて何となく歩いているのは危険ですね。例えばうっかりケーブルカーの終電を逃してしまったり、あと絶対に注意して欲しいのが日の入の時刻。北斜面や東斜面、森林の中はかなり早い時間から薄暗くなります。遅くとも日の入の1時間前くらいには、登山を終了できる計画を立てたいですね。

歩くルートをイメージしよう

*鷲尾…次に、歩くコースを地図の上でなぞってみましょう。今回は、さらに地図を元に手書きでルートの「概念図」を書いてみました。

*齋藤…これまた、アナログだね。

*鷲尾…もちろん最近は登山用のWEBサイトやアプリでも、ルートを辿りながら歩行距離や時間を計測できるものもあるので活用して下さい。でも、こうやって自分の手で描いてみると、ルートの形や分岐が理解できるので、悪くないですよ。

*齋藤…で、今回のルートはどんな感じなの?

*鷲尾…おおまかに言うと、御岳山に行く手前でレンゲショウマの群生地に立ち寄って、御岳山の奥にあるロックガーデンという渓流まで足を伸ばす、8の字の周回ルートですね。これを見ると、色々なことがわかります。

*齋藤…例えば?

*鷲尾…例えば、まだレンゲショウマの見頃には早いシーズンなので、群生地に立ち寄らずに直接御岳山に向かえば時間の節約にもなりますし、その分御岳山付近の売店や食事処でゆっくりする時間も増えます。また、御岳山までで疲れてしまったり、天候が悪化したり、予定時間をだいぶオーバーしているようならば、ロックガーデンはカットして引き返す事も考慮に入れるべきです。

*齋藤…本格的に地図は読めなくても、ルートをなぞるだけで何となくそれはわかりそうだね。

*鷲尾…はい。あと地図は平面なので、ルート上のアップダウンを表現した「高低表」も作ってみました。

*齋藤…へえ~!どうやって作るの?しかし、意外と急な登り下りなんだね。

*鷲尾…まあ、タテヨコ比はデフォルメしていますけどね。高低表は、ルート上の幾つかのチェックポイントを選んで、そのポイントの標高とポイント間の距離を測って方眼紙とかに落とし込むと、意外と簡単にできます。もちろん、ものすごく正確ではある必要はありません。何となくでもルート上のアップダウンがわかっていれば、がんばりどころなどもイメージしやすくなります。

*齋藤…せっかく御岳山に登ったのに、こんなに下って登り返すなら、やっぱりロックガーデンは疲れていたら行かない方がいいのかもね。

*鷲尾…そういう事をあらかじめ考えておくことが、安全な登山のためにはとっても重要なんです。

まとめ

*齋藤…その他に注意しておくことはある?

*鷲尾…今回の御岳山はハイキングコースなので提出する人は少ないかも知れませんが、登山の場合は登山計画書(登山届)を提出しておくことが必要です。書式自由の場所や、県によって書式が決まっているとこをもありますが、ちなみにこんな書面です。

(出典:YAMAKEI ONLINE 登山計画書)

*齋藤…書いたらどこに出すの?

*鷲尾…登山口に投函ポストがある山もありますし、各都道府県の警察本部地域課へ提出(登山の1週間前くらいまでに)という方法もあります。ただ、個人の場合はこれまたWEBで登山計画を立てられて登山届も出せるサイトがあるので、利用すると便利ですね。

*齋藤…出さないと、どうなるの?

*鷲尾…誰がどこを登山しているかわからないので、万が一遭難した時の救助に、ものすごく時間がかかったり色々な人に迷惑をかけます。あと、これをコピーして周りの家族や友人に渡しておけば、安心ですよね。それから、遭難救助の際のレスキュー費用をカバーしてくれる保険にも入っておきましょうね。こちらも少額で日帰りから加入できるものから、年間で加入できるものまで様々なタイプがあるので、自分の登山にでかける頻度などを考えながら選んでください。

*齋藤…むむ…ちょっと緊張してきた。

*鷲尾…ここまで準備したから大丈夫!楽しんで、出かけましょう!

念願の登山デビューの様子はこちら✨

invitationstopeaks.hatenablog.com

第7章 登山未経験者の最初の難関!?まずはどこの山に行ったらいいの?

どの山に行こうかな♩

皆さん、こんにちは!山ガールになりたい女子・齋藤です。

季節はすっかり初夏、登山シーズンになりましたね!

皆さんは、もうどこか登山に出かけましたか? 富士山?日本アルプス?

涼しい北海道の大雪山なんかも、高山植物が綺麗ですよね。

さて、私はと言うと!

*鷲尾…最近どこか山へ出かけましたか?

*齋藤…いや、あの…自宅待機。

*鷲尾…はい?

*齋藤…お外暑いから、出かけるの億劫なんだもん。

*鷲尾…相変わらず、山とはほど遠い生活ですか。まったく。

せっかくあれだけ時間をかけて、基本から細かく説明したのに。かわいいウェアも揃えたじゃないですか。

*齋藤…いや…だってさ、そもそもどの山に行けばいいか分からないんだもん。

*鷲尾…まだ悩んでいるのですか!?夏山の登山シーズン、終わってしまいますよ?

*齋藤…痛いところを…。

*鷲尾…まあ、いくら興味があっても、自分の知らない世界に飛び込んでみるのは、誰だって勇気がいりますよね。

*齋藤…そうなの!関東近郊で日帰りで行ける低山って、探すと意外と沢山あって、まず最初はどこへ行こうか、なかなか決められない。

*鷲尾…それはあなたが優柔不断な性格なだけではないですか?

*齋藤…毒舌…。

*鷲尾…でもたしかに、書店に行ってもインターネットで探しても「初心者におすすめ!」といった謳い文句の本や情報が溢れていますから、余計に悩んでしまうかもしれませんね。

*齋藤…そうそう。そうだ!山に長けてる鷲尾さんイチオシの「初心者におすすめ」の日帰りで行ける関東近郊の山を教えてよ♪

*鷲尾…そうですねぇ。では…

★登山ガイド・鷲尾がご紹介!初心者にオススメの山ベスト3★

1. 高尾山 599m

2. 奥多摩・御岳山 929m

3. 大山 1252m

*鷲尾…この3つがテッパンですかね。どこもケーブルカーがあるので、齋藤さんのような人は、往復ケーブルカーに乗ってしまえばいいんですよ。

*齋藤…山なのに、山ガール・歩かない?

*鷲尾…はい。とはいえケーブルカーの終点から山頂までは多少は歩きますし。あなたレベルならそれくらい「登山」と気負わず、気軽な気持ちで行ける場所の方が良いと思います。

*齋藤…たしかに。

*鷲尾…ちなみに、TOP3に何故ケーブルカーがあるかと言うと、たぶん信仰の対象になっていることも関係があると思うのです。

御岳山なんか、山頂が神社ですからね。昔から、登山者以外の人も訪れていた証ですよね。

*鷲尾…もちろん、パワースポットが目的じゃなくても、そういう山だと食事処とかお土産屋さんも充実しているので、初心者の方でもきっと楽しめると思いますよ。

*齋藤…へー、なんか登る以外の楽しみもあって面白そうだね♪でも、標高低いから暑いんじゃない?

*鷲尾…確かに、熱中症対策は必要です。でも、例えば高尾山はおそばが名物で、山麓や山中のお店で食べ比べも楽しいですよ。高尾山の隣の城山の茶屋で食べられるメガ盛りかき氷も有名です。あと、高尾山ケーブルカーの終点に夏限定で日本一標高が高いと言われるビアガーデンも営業してるんですよ。

*鷲尾…御岳山は8月になるとレンゲショウマというお花の大群落が見られます。

別名「森の妖精」って呼ばれるかわいい花なんですよ。あと、ここは山の中にロックガーデンという渓谷や滝があって、暑い夏にマイナスイオンを浴びてリフレッシュできますよ。

*鷲尾…今挙げた3つの中でいちばん標高が高いのが大山。ここも、丹沢の名水を使った大山豆腐が名物で、山麓の色んなお店で楽しめますよ!

どの山も、都会のアスファルトだらけの環境よりは、涼しいと思いますけど。

*鷲尾…今の3つの山は、秋の紅葉もキレイですよ。すごく混みますが。

*鷲尾…私の時間を返して下さい…><

第6章 山でバテないために~トレーニングと水分・栄養補給~

日常でできるトレーニング

*齋藤…さあ、道具もウェアも揃ったし、山に行くぞ~!でも、いきなり行って大丈夫?

*鷲尾…まあ、標高差も行動時間も少ない低山なら、いきなり出かけても何とかなるかも知れないですけどね。でも、せっかくリフレッシュのために山登りにでかけて疲労困憊してしまったら、かえって逆効果になってしまいますからね。

*齋藤…高校時代に山岳部だったって言ってたけど、どんなトレーニングしてたの?

*鷲尾…普段は普通にランニングしてましたけど、河岸段丘の斜面にあるたくさん階段のある公園に行って走ってましたね。

*齋藤…やっぱり、平らなところじゃダメなんだ。

*鷲尾…まあ、平地でのランニングやウォーキングも心肺機能を鍛える面では、まったく無意味という訳ではないんですけどね。ただ、それだけだと登山に必要な足回りの筋肉が、鍛えられないんですよ。太ももの筋肉やふくらはぎの筋肉って、段差のある場所での登り下りをすることによって、鍛えられるんです。なので根性論かも知れないですけれど、駅やオフィスビルではなるべくエレベーターやエスカレーターを使わないで、階段で移動するっていう地道な積み重ねが、やっぱり効果的ですね。

*齋藤…なんか、地味だね。

*鷲尾…ええ。あと太ももの筋肉を鍛えるならスクワット、ふくらはぎの筋肉を鍛えるなら電車に乗っている時に吊革につかまりながら爪先立ちをする、そんなのも有効ですね。

*齋藤…それ、毎日やらないとダメ?

*鷲尾…まあ、なるべく習慣づけた方が良いですよね。さっきお話した登山に必要な筋力って、何もしないと2週間くらいで元に戻ってしまうと言われています。ていうところからすると、2週間に1回くらいは登山をするのが理想なんです。

*齋藤…いきなり、月2回も山に行くのは無理だ。

*鷲尾…そうですよね。さっき言った段差(=高低差)のある状況でのトレーニングを、なるべく採り入れて欲しいんです。

*齋藤…ところで、そういう時って登山靴をはいてた方がいいの?

*鷲尾…いや、特に靴底の固い登山靴の場合は、それで舗装路を歩くとショックが強くてかえって足を痛めてしまう可能性があるので、普段の靴で良いです。むしろ身に付けておくといいのは、ザックですかね。特に泊まりがけの登山などで30ℓの容量のいっぱいまで荷物を入れると、ザックの重さが10Kg近くなることもあります。その重さに慣れるために、普段からザックを背負うことで、ザックを持ち上げる腕やザックを背負う肩・背中まわりの筋肉を鍛えることができます。私も、特に荷物の重い雪山合宿の前とかは、プールに通って上半身を鍛えてました。

*齋藤…なるほどね。とりあえず明日からは、エレベーターとエスカレーター使わないで通勤しよっと。

*鷲尾…えらい!その気構えで行きましょう!

水分補給と栄養補給

*齋藤…トレーニングしても、栄養不足でバテちゃったら意味ないよね?飲み物と食べ物ってどれくらい用意したら良いの?

*鷲尾…もちろん、季節やコースによっても変わりますが、大まかに言うと次の計算式が飲み物でも食べ物でも適用できます。

・体重×行動時間×5(単位は水分の場合mlもしくはcc/食べ物の場合はkcal)。

これで、だいたいの目安は計算できます。

*齋藤…えっと、私の体重は…。

*鷲尾…言わなくて良いです!(ちなみに両名とも40kg台のチビっ子コンビ)

例えば体重60kgの人が4時間の登山をする場合…。60×4で240。これに5をかけると1,200。つまり、水分なら1.2ℓは必要ということなんです。

*齋藤…そんなに飲まないといけないんだ。

*鷲尾…まあ、最後の「5」という掛け算は運動強度で決まるので、平坦なハイキングと急傾斜の登山では、若干変わりますけけど。でも、日帰りの登山・ハイキングなら500mlのペットボトルで十分って認識の人が多いと思うんです。それよりは多めの水分が必要ってことは覚えておいてください。

*齋藤…水分が足りないと、どうなるの?

*鷲尾…悪いことずくめです。熱中症や高山病も水分不足が引き金のひとつになり得ますし、そこまで至らなくても疲労の大きな原因です。

*齋藤…でも、山ってトイレも少ないし…。

*鷲尾…女性は特に心配ですよね。のどが渇いたら一気飲みするのではなく、こまめに少しずつ飲むのがおすすめです。一気に飲むと一気に出ちゃう、でもこまめに飲んでいる分には、そこまで頻繁にトイレに行かなくても大丈夫ですよ。そもそも、のどが渇くというのは身体が脱水のサインを出している状態なので、そうなる前に水分補給するのが大切です。最初はペットボトルでも良いですけど、水筒を使うとゴミが出ないし保温機能のあるものもあるのでオススメです(写真33)。

あと汗をかくと水分と一緒に塩分も失うので、塩分補給も忘れずに。これも熱中症の原因になりますし、足が攣りやすくなります。スポーツドリンクとかでも良いですが、甘い飲み物は苦手っていう人は、チーズとかおせんべいとか塩分を含む食品で補っても良いですよ。

*齋藤…なるほど、食べ物は何がおすすめ?

*鷲尾…おにぎりとか菓子パンですかね。栄養学的に言うと炭水化物(=糖質)ですね。たんぱく質・脂質ももちろん適度に摂取してほしいのですが、これらは日常生活の身体づくりにも欠かせないので普段からしっかりとした食生活をしていることが前提です。その上で特に炭水化物がおすすめなのは、運動するためのエネルギーはこの炭水化物と呼吸で得られる酸素を消費して産まれるものだからなんです。あとさっきの水分と一緒で、できればこまめに食べてほしいです。一度に大量に食べると、その食物を消化するためにエネルギーが浪費されてしまいます。ですので、かさばるしこまめに食べられない駅弁みたいなものよりは、おにぎりや菓子パンをおすすめする訳なんです。

*齋藤…遠足みたいに山頂でお弁当を全部食べちゃうってのは、良くないんだね。

*鷲尾…そうですね。あとさっきの計算式で食事(kcal)の方ですが、これは登山中に消費されるエネルギー量なので、その式で出た数字をすべて登山中に食べないといけない訳ではありません。登山に出かける前の朝食をしっかり摂っておくとか、身体の中に蓄積されたエネルギーもありますので、だいたいその数字の6~7割くらいで十分です。ただし万が一のために非常食(日持ちのするお菓子など)は少し持って行きましょうね。

*齋藤…山で食べるおにぎり、おいしそう!

*鷲尾…ええ、ホントにおいしいですよ!

*齋藤…さあ!さっそく来月にでも山登りにいってみよー!

*鷲尾…楽しんできてくださいね!

*齋藤…ここまで来たんだから、連れてってよ^^

*鷲尾…りょ、了解です…。

☆第7章へ続く☆

齋藤さんの初登山のレポートは、こちらをご覧ください!

第5章 山どうぐを選ぼう!〜自分に合った装備の選び方・ウェア・小物編〜

ウェアの選び方

*鷲尾…さあ、次はウェア選びですね。

*齋藤…わーい、かわいい服がいっぱい♪好きなの選んで良いよね?

*鷲尾…まあ、こういう登山用品店に置いてあるのなら、まず大丈夫ですかね。モノによっては一般の衣料品店やデパートで買う場合もあるでしょうから、ちょっとだけアドバイス。キーワードは「吸水性(吸汗性)」「速乾性」ついでに「伸縮性」の3つです。

*齋藤…また、難しい単語を出してきたね。

*鷲尾…わかりやすく言うと「綿(=コットン)」は絶対ダメ。

*齋藤…えっ!普段着てる服ってだいたい綿だと思うんだけど。

*鷲尾…なぜダメかというと…綿だろうがウールだろうがポリエステルだろうが、おおよそ繊維というものは吸水性はあるので、かいた汗を吸い取ってくれることに変わりはありません。ところが綿というのは、速乾性がないんですよ。曇った日に洗濯物を干すと、トレーナーとかジーパンとか厚手の綿製品って、最後まで生乾きでしょう?つまりかいた汗を吸いとってくれるところまではいいけれど、濡れたままの衣服が身体にまとわりついた状態がずっと続く。山で身体が濡れた状態がどれだけ危険かって話は、さっき雨具の時にしましたよね?山の衣類、特に身体に直接触れる肌着類は、綿を避けて吸い取った水分をすぐ乾く、速乾性がある素材を選んでください。

最後のキーワードの伸縮性は、とくにズボンとかに必要ですね。登山では大きな段差を越えたりするので、ひざの曲げ伸ばしが多いんです。その時に伸縮性のない素材だと、脚に負担がかかったり、そもそも動きにくいこともあるんです。登山のズボンのチョイスで最悪なのがジーパンとかチノパンなんですけれど、これは綿製なのでもちろん濡れたらなかなか乾かないし、伸縮性もないから膝の曲げ伸ばしもしにくいからなんです。

*齋藤…速乾性がある素材って、どんなもの?

*鷲尾…一般的には、ナイロンとかポリエステルとか、カタカナ文字で書いてある化学繊維ですね。逆に言うと、この速乾性があることを満たしていれば、登山用品店で高い製品を買わなくても良い場合もあります。むしろ、最近はアウトドアブランドを街で着る人が多いので、デパートとかのアウトドアブランドのお店だと、登山用と同じロゴ・デザインなのに実は綿70%でポリエステル30%なんていう混紡のシャツもありますから、そういうのは登山用に買っちゃダメです。

*齋藤…なるほど。タグをよく見ないとダメだね。

*鷲尾…最近は速乾性どころかまったく水を含まず、外側のウェアに水分を逃がしてくれる肌着なんていうすごいの(写真25)もありますけど、あれは快適ですね。

*齋藤…すごーい!それで、何を買えばいいかな?

*鷲尾…そうですね、まず下半身は…。女性の場合は山スカート、男性でもハーフパンツとかにタイツ(もしくはサポートタイツ)っていう組み合せも流行ってますが、脚を大きく開く場面が多い急坂や岩場で行動する時や、転んだ時の怪我を考えると、最初は長ズボンが無難な気もします。

上半身は…。下着もしくは肌着(Tシャツなど・女性の場合は腕の日焼けに備えて長袖のカットソーを選ぶ人も多い)を「ベースレイヤー」と呼んでいて、さっきの速乾性を重視した素材を着る。さっきの動画の場合みたいに、そもそもまったく汗を含まない素材をさらに内側に着るのもありですね。その上に襟付きの長袖シャツや寒い場合はフリースやダウンなど、身体を保温するための「ミドルレイヤー」を羽織る。さらに風雨が強い時に雨具などの「アウターレイヤー」を着る。そういう順番で、薄手の素材を何枚も重ねて、暑さ・寒さに応じて脱いだり着たりをこまめに調整してあげることが必要です。これまた難しい言葉を使うんですが、これらの行為をレイヤリング(写真26)という言葉で呼んでいます。

*齋藤…めんどくさーい!

*鷲尾…聞いてるだけだとそう思いますが、寒くなったら着る、暑くなったら(汗をかく前に)脱ぐっていう行為を繰り返しているだけなんです。つまり、身体が常に快適な状態を保っているだけ。さっき、肌着は特に速乾性を重視って言いましたが、レイヤリングをこまめに工夫してやることで、そもそも汗をなるべくかかない様にするってことが、究極のレイヤリングですね。

*齋藤…めんどくさがらずに、脱いだり着たりしろってことだね。

*鷲尾…そうですね。だから、頭から被らないと着れないトレーナー型のモノより、フロントジップの付いているパーカー型の上着の方が良いし、身体の熱がこもってしまうタートルネックより、フロントのボタンを外したりジッパーを開けたりすることで熱気が放出できるタイプの上着の方がおすすめです。そこらへんさえ押さえておいてくれれば、とにかく気に入ったコーディネイトで良いですよ!

*齋藤…やったー!じゃあ、ちょっと選んでくるね!

その他のグッズ

*齋藤…(ウェア売り場で約1時間を過ごした後に)ただいま!あっちの売り場のお姉さんと仲良くなっちゃて、全部コーディネイトしてもらっちゃった!

*鷲尾…(完全に待ちくたびれた)お、おかえりなさい…。気に入ったウェアが揃って良かったですね。

*齋藤…あと、何か買っておいた方が良いものってある?

*鷲尾…う~ん、とりあえず最初の低山ハイキングだったら、これくらいで十分じゃないですかね?

*齋藤…ズボンも買ったけど、山スカート(写真27)も買っちゃった!サポートタイツは必要かな?

*鷲尾…最初はサポート機能のあるタイツ(写真28)じゃなくて、普通のタイツで良いと思いますよ。サポートタイツは筋力が落ちていたり、膝に痛みがある人の脚をサポートするために作られているので、そういうお悩みがない人が履くと必要以上に締め付けられたりして、足を攣ったりすることも多いんです。

*齋藤…そういえば、さっきのお姉さんのいた売り場に帽子も売ってたけど、ついでに買っておいた方がいいかな?

*鷲尾…帽子は、もし既に持っていたらそれでも良いですけど、あった方が良いですね。

*齋藤…今持ってるのは、このあいだ神宮球場で買ったスワローズキャップ!

*鷲尾…(新潟出身のヤクルトファン?)うーん、特に春~夏の登山を考えると、できればつばが前にしかついていないキャップ(野球帽)タイプよりは、つばが全面についてるハットタイプがおすすめですかね。帽子の大切な役目として直射日光から頭部を守ることがあるんですが、特にガードしたいのが首の後ろ(うなじ)の部分なんです。ここに体温調整の中枢があるので、うなじが直射日光に当たると熱中症などにかかりやすくなってしまいます。逆に気温が低い冬の時期だと、ガードしたいのは凍傷にかかりやすい末梢部(耳)なので、スキー帽のような耳まで覆えるタイプがおすすめです。あと山は紫外線が強いので、サングラス(写真29)も必要ですね。

*齋藤…体力が心配だから、ストックはあった方がいい?

*鷲尾…これは最初から買う必要はないですよ。ストックは大きく分けるとグリップがT字型のもの(杖のように1本で使用する)と、グリップがI字型のもの(スキーと同じく2本で使用する)があるんですが(写真30)、いずれにしても、体力が落ちて杖の支えがないと登りがしんどい人や、下り坂ですぐ膝が痛くなっちゃう人のための補助として使うものですからね。むしろ、最初からずっと使っていると身体がストックに頼りきりになってしまって、ストックなしで2本足で歩こうとするとうまくバランスが取れないなんて言う本末転倒なことになっちゃう。

*齋藤…他に必要なものはある?

*鷲尾…齋藤さんの登山では十中八九使うことはないと思うけど、持っていてほしいのはヘッドランプとレスキューシート(エマージェンシーシート・サバイバルシートなどとも呼ばれる)ですかね。

*齋藤…(ヘッドランプを見て)懐中電灯じゃダメなの?(レスキューシートを見て)何これ、アルミ箔みたい!

*鷲尾…まずこのヘッドランプ(写真31)、山頂でご来光を見るために真夜中から歩き始める富士登山とかを例外に、普通は登山中は使用しません(※注6)。でも、もし自分や仲間が足を挫いて歩くスピードが極端に遅くなってしまって、下山する前に日没を迎えてしまったらどうします?山の中に街灯はないから、自分が「灯り」をもっていることが唯一の道しるべになるかも知れません。懐中電灯よりヘッドランプがおすすめなのは、さっきの傘と雨具の比較同様、両手が空いた状態をキープできるからなんです。

※注6…山小屋で消灯後にトイレに行ったり、早朝出発の際の荷造りをする際は、使用すると便利です。

*齋藤…アルミ箔は?

*鷲尾…レスキューシート(写真32)は…例えばさっきみたいな状況で、ヘッドランプを使っても麓までたどりつけない場合、近くに山小屋などがなければ、山の中でビバーク(野宿)するしかないですよね。もちろん、ただでさえ寒い山の中で夜ともなれば、気温は非常に低くなる。そんな時に、このレスキューシートを身体に巻きつけておけば、身体が保温されて低体温症にかかるリスクが下がります。

*齋藤…万が一の時のことを考えておけってこと?

*鷲尾…素晴らしい!万が一って事態は、もちろんそう頻繁に起こる訳ではない。けれども、その万が一の状況に陥った時にその備えをしていなかったら、深刻な事態になってしまうのが登山のシビアなところです。例えば晴天の日でも雨具はちゃんとザックに入れておくって行為、これも一見無駄に思えるかもしれませんが、万が一途中で雨に降られてしまって雨具を持っていないために濡れてしまったら、先程の通り生死に関わりかねない。山では「まさか・万が一」の事態が起こってしまうと取り返しのつかない結果になることが多いので、その備えをしておくことが重要なんです。

*齋藤…保険みたいなもの?

*鷲尾…ますます素晴らしい!保険であり、お守りでもあります。特にレスキューシートなんかは、できれば一生使わないで済むに越したことはありません。でも万が一レスキューシートが必要な局面に陥った時に、持っている人と持っていない人では、それこそ生死を分けるボーダーラインになり得ます。最近は登山用品店やメーカーも、自分たちの製品を登山用だけでなく防災用としてPRしているのも、そのあらわれですよね。

*齋藤…ふーん。

*鷲尾…何か、重い話になっちゃいましたかね?とりあえずヘッドランプとレスキューシートはザックの中にしまっておいて、大事にとっておけばいいですから。

それより、靴、ザック、雨具、ウェアのトータルコーディネイトができたことは、今日の大きな収穫ですね!さあ、鏡の前に立ってみて下さい。

*齋藤…ヤバい、私、完全に山ガールになってる♡ ♡

☆第6章へ続く☆

第4章 山どうぐを選ぼう!〜自分に合った装備の選び方・雨具編〜

キーワードは「防水&透湿性」

*鷲尾…さあ、次は雨具を選びましょう。

*齋藤…折り畳み傘じゃダメかしら?

*鷲尾…はい、登山では基本的に傘は差しません。

*齋藤…えー!何で?

*鷲尾…登山道って狭いですよね。すれ違う人や前後で歩いている人に傘がぶつかったり、風にあおられてバランスを崩したりすると危ないですよ。それに、傘を差しているということは片手がふさがった状態なので万が一転びそうになったりした時に、これまた危ない。

*齋藤…ポンチョなら、持ってるけど。

*鷲尾…ポンチョで覆えるのは上半身から膝くらいまでですよね。悪天候の時の山では横なぐりの雨や、時には下から雨が吹き上がってくることさえあります。そんな時にポンチョだと、下半身が濡れてしまうんですよ。

*齋藤…そうか、でも、そもそも運動してる時ってけっこう暑いよね。ちょっとくらい濡れた方が気持ち良くない?懐かしいな、高校の部活で土砂降りの日にみんなでランニングしたの…。

*鷲尾…齋藤さん、何部だった…?まあ、ともかくそれは青春の1ページに大事にしまっておいて下さい。第1章でお話したとおり、山は基本的に寒い。それにすぐにシャワーを浴びたり、着替えたりすることもできない。そんな状況で身体が濡れているってことは、場合によっては生命にかかわります。

*齋藤…そんな、大げさだな!

*鷲尾…まあ、標高も低くて行動時間も短い低山なら、そこまでシビアな事態にはならないかも知れないけど。でも考えてみて下さい、冬の寒い日のお風呂あがりに脱衣場に出ると、ブルブル震えるくらい寒いですよね?でも、バスタオルで身体を拭くと、かなりマシになる。身体の表面が濡れてるか乾いてるかって、それくらい違うんですよ。

*齋藤…うん、お正月に実家に帰った時のお風呂あがり、あれは寒かったな。

*鷲尾…ですよね。その身体が濡れた状態が、ただでさえ気温や体感気温が低い山の中で続くという状況が、どれほどしんどいか。北海道の山や日本アルプスなどの高山では、夏でも低体温症にかかって亡くなるっていう事故が、これまでもたくさんありました。

*齋藤…なるほど。私の青春の1ページは、山では通用しないってことね。

*鷲尾…(やっとわかってもらえたか)はい、なので登山ではこのようにジャケットとズボンに分かれた上下セパレートタイプの雨具(写真23)が必要なんです。

*齋藤…わー!カラフルでかわいい♪(でも値札をみて)うわっ、高い!何でカッパが3万円もするの?上下に分かれた雨具、ホームセンターなら3千円くらいで売ってるよ。色はちょっとダサいけど。

*鷲尾…ですよね。登山用の雨具がなぜ高いかというと、「防水機能」と「透湿機能」の両方を兼ね備えているからなんです。

*齋藤…トウシツキノウ?糖質は控えめにね♪ってこと?

*鷲尾…あなた、ダイエットの必要ないと思いますけど…。じゃなくて透湿!他のスポーツもそうですけど、登山も(特に登りは)身体が熱を発しやすい、つまり汗をかきやすい。そして、汗をかいてしまうと、さっきの身体が濡れた状態になりますよね。これがまずいんです。500円のポンチョでも3千円のホームセンターの雨具でも、ビニールでできているから防水機能はある、つまり外から降ってくる雨は遮断できるんです。でも透湿性がないから、内側はビニールハウスの中にいる状態と同じで蒸れてしまって身体が汗だくになってしまうのです。

*齋藤…高い雨具は、蒸れないってこと?

*鷲尾…はい、ここに「GORE-TEX」っていうタグ(写真24)が付いているでしょう。このGORE-TEX(ゴアテックス)というのは、雨具の内側に貼ってある薄いシートの名前なんですけど、これにはとっても小さな穴が無数にあいていて、この穴の大きさがミソなんです。雨(水滴)と身体から発せられる熱気(水蒸気)を比べると、水滴の直径に対して水蒸気の直径って1700分の1くらいしかないんです。ゴアテックスにあいている穴の大きさは水滴よりは小さく、水蒸気よりは大きい絶妙な大きさになっているんですよ。外側からの雨は防いで、内側からの身体の熱気は逃がしてくれるんです。

*齋藤…なるほど!だから防水機能と透湿機能の両方があるってことなんだね。

*鷲尾…はい、雨の中での登山中に身体を濡らさないために、両方の機能がある雨具が必要なんです。ちなみに、さっきのビブラムの靴底と一緒で、ゴアテックスも色んなメーカーの雨具に採用されています。あとはメーカー独自にゴアテックスと同じような防水透湿機能のある素材(※注5)を開発して、自社の雨具に使用しているところもあります。こういう雨具だと、少しお値段も安め(1~2万円台)で買えますよ。

※注5…ベルグテック(ミズノ)・ストームクルーザー(モンベル)・ディアプレックス(フェニックス)など

*齋藤…ゴアテックスでも3万円と4万円のがあるのは、何か違いがあるの?

*鷲尾…ブランドのロゴ代(笑)。それだけじゃなくて、高い雨具だと立体縫製で身体にフィットしやすかったり、快適に使える機能が付いていたり、それなりの理由もあります。

さらに最近は、「防水機能」「透湿機能」に加えて「伸縮性」も兼ね備えた、より動きやすい素材の雨具も登場しています。

*齋藤…雨の時しか使わないのに、あんまり高いのを買ってもね。

*鷲尾…雨の時以外にも使えますよ。晴れていても風が強い時にウィンドブレーカー代りに使ったり、ゴアテックスのちゃんとした雨具なら初心者向けの簡単な雪山くらいなら対応できます。もちろん、普段の生活で着ても便利ですよ。

*齋藤…へー!じゃあやっぱりかわいいのを選ぼっと♪

*鷲尾…ですね。靴やザックで我慢した分、好きな色とかで選んでもいいと思いますよ。

☆第5章へ続く☆

第3章 山どうぐを選ぼう!〜自分に合った装備の選び方・ザック編〜

ザックの選び方

*鷲尾…普通はリュックサックとか呼んでいますが、登山の場合ザックと呼ぶことが多いです。

*齋藤…さっき靴で妥協したから、ザックは好きなのを選んで良いよね?

*鷲尾…あれ、愛着湧いたんじゃないんですか。ちょっとだけ、アドバイスさせて下さい。ザックの大きさには2つの基準があります。まずザックそのものの大きさ(容量・単位はℓで表される/どれくらいの荷物を入れたいかで決まる)、それから背負う部分の大きさ(背面長・単位はcmで表される/背負う人の身長や体格で決まる)、これが齋藤さんのザックを使う場面と体格で、ある程度絞り込まれています。

*齋藤…へー、そうなんだ!

*鷲尾…まずはだいたいの容量を選びましょう。要は何を入れるかで決まってくるのですが、登山のスタイルと期間の長さで決まります。日帰りのハイキング程度なら20ℓ前後で十分ですし、寝具が完備していて食事も出てくる山小屋であれば着替えなどの装備が増えてくるので30~40ℓ前後がおすすめ(写真18)、テント泊などで長期間山にこもるのであれば、寝袋(シュラフ)やテントや自炊のための食糧や食器なども入れなければいけないので60ℓ以上のものが必要になってきます。私は高校時代にはテント泊がメインだったので100ℓのザックを背負っていました(笑)。

*齋藤…じゃあ、日帰りで練習する時と、夏に泊まりでアルプスに行くのに2つのザックを買わなきゃいけないの?

*鷲尾…いえいえ、ザックに関してはある程度「大は小を兼ねる」が通用します。後で説明しますが、30ℓのザックに15ℓ分の荷物しか入ってなくても、スカスカでかっこわるくならない工夫がされています。齋藤さんの場合、当座の最終目標が夏の北アルプスの山小屋泊まりだから、30ℓ~40ℓくらいの容量で選んでみましょうかね。はい、これとこれとこれ…。

*齋藤…これは28ℓ、これは30+5ℓ、これは38ℓって書いてある。

*鷲尾…ザックの容量はメーカーによって基準も全然違うから、そこはおおまかで良いですよ。それより、この3つを背負い比べて見てほしいんです。登山用のザックは肩ベルト(ショルダーストラップ)だけでなく、腰ベルト(ウェストベルト)も使って身体に固定するんです。この肩ベルトから腰ベルトまでの長さ(=背面長)が、齋藤さんの背中の長さに合っているかが大事なんです。ザックの背面長が背中よりも短いと、このようにウェストベルトがおなかくらいまで上がってきてしまいます(写真19)。逆にザックの背面長が背中よりも長いと、このように肩ベルトが浮いて、すき間ができてしまいます(写真20)。ザック売り場には大きな鏡が置いてあるので、フィッティング(※注4)してみて、自分の身体に合った背面長を見つけましょう。

※注4…ザックは(1)ウェストベルト(2)ショルダーストラップ(3)ショルダースタビライザー(4)チェストベルトの順番でしめて身体にフィットさせます。(写真21)

*齋藤…2番目に背負ったのが、身体にぴったり合う感じ。

*鷲尾…じゃあ、このメーカーだとSサイズが齋藤さんに合った背面長ですね。あと、このモデルは女性用なので、よりフィットするのかも知れませんね。

*齋藤…ザックにも女性用があるの?

*鷲尾…はい、同じSでも男性用よりは背面長が短めに作ってあったり、あと肩ベルトが女性の体格に合わせて工夫してあるんですよ。

*齋藤…まさに、山ガール向けだね!

*鷲尾…そうですね。あと自分に合う背面長のザックの中から、背面やショルダーベルトのパッドの厚みによる背負い心地の差や、ポケットの数や場所などの使い勝手で、選んでください。

*齋藤…さっき「大は小を兼ねる」って言ってたけど、ほんとに日帰りでも30ℓのザックで大丈夫なの?

*鷲尾…はい、このコンプレッションベルト(ザックの厚み・高さを調整する紐)を調整することによって、荷物が少なくてもそれに合わせたザックの厚みにすることができるんです。あとさっきの使い勝手の面で、30前後ℓ以上のザックだと大抵のものに「雨蓋」と呼ばれるフタが付いてます。頻繁に使うものは、ここに入れておくと便利ですよね。あと、30ℓ前後のザックだとあるものとないものがあるんですが、「2気室」と言ってザックを上下で分割して、下からも物を取り出せるモデルもあります(写真22)。これは、50ℓとかもっと大きいザックだと必ず付いているんですが、30ℓ前後に入れるくらいの荷物の量なら絶対に2気室じゃないとダメってことはありません。

*齋藤…さっき「雨蓋」って言ってたけど、ザックは雨漏りしないってこと?

*鷲尾…いいえ、完全防水ではありません。なので、ザックカバーと言ってザックにカッパを着せてあげます。最近はザックカバー付のモデルが多いですが、付いてなくても別売で購入できます。

*齋藤…これはザックカバー付きだから大丈夫だね!

*鷲尾…ただし、ザックカバーも背面まではカバーしません。濡れたらホントに困るもの(お財布・携帯電話・着替えなど)は、衣類圧縮袋や料理用のジップ付ポリ袋とかに入れましょう。

*齋藤…はーい!じゃ、ザックはこれにしよっと。

☆第4章に続く☆